実はそのにおい対策、逆効果かも…?

トイレのにおいが気になるたびに芳香剤を置いて…

でも、なんだか香りがきついだけで、全然すっきりしない。

実はにおいの原因を残したまま香りを足すと、逆に“におい同士が重なって、不快に感じる”ことも。

- 掃除してるのに、においが残る

- 芳香剤の香りがきつくて落ち着かない

- せっかく香りを置いたのに、香りの変化が感じられない

そんな「なんかうまくいかない」トイレの香り対策。

この記事では、薬剤師の視点で香りも心地よく整える方法をご紹介します。

トイレのにおいが消えない原因とは?

トイレのにおいって、ただ「におう」だけで終わらせがちですが、

実はにおいの種類ごとに、発生する原因や対策方法も異なります。

まずはよくある3つの原因を整理してみましょう。

- 換気不足

- 見えない汚れ

- 排水管のにおい、湿気によるカビ

参考👉クラシアン【公式】

①換気不足による尿や便そのもののにおい(スカトール・インドールなど)

トイレの基本的なにおいの多くは、

尿に含まれる尿素から変化したアンモニアや、便の腐敗臭(スカトール・インドールなど)が元になっています。

これらは、時間の経過や空気中の湿度によって空間に広がりやすく、換気不足だとしつこく残るにおいになります。

② 飛び散りや壁・床に染みついた“見えない汚れ”

便器の外側や床・壁に付着した尿の飛び散りや、掃除しきれなかった汚れは、

見えない場所でじわじわとにおいの“発生源(尿石など)”になってしまうことがあります。

尿に含まれる尿素などの成分は、時間の経過とともに変化し、においが強く感じられるようになることも。

知らないうちに気になるにおいが広がることもあるため、こまめなお手入れが役立ちます。

③ 排水溝・配管・湿気によるこもり臭

もう一つ、意外と大きな原因が湿気と排水管です。

- 湿気がこもってカビっぽいにおいがする

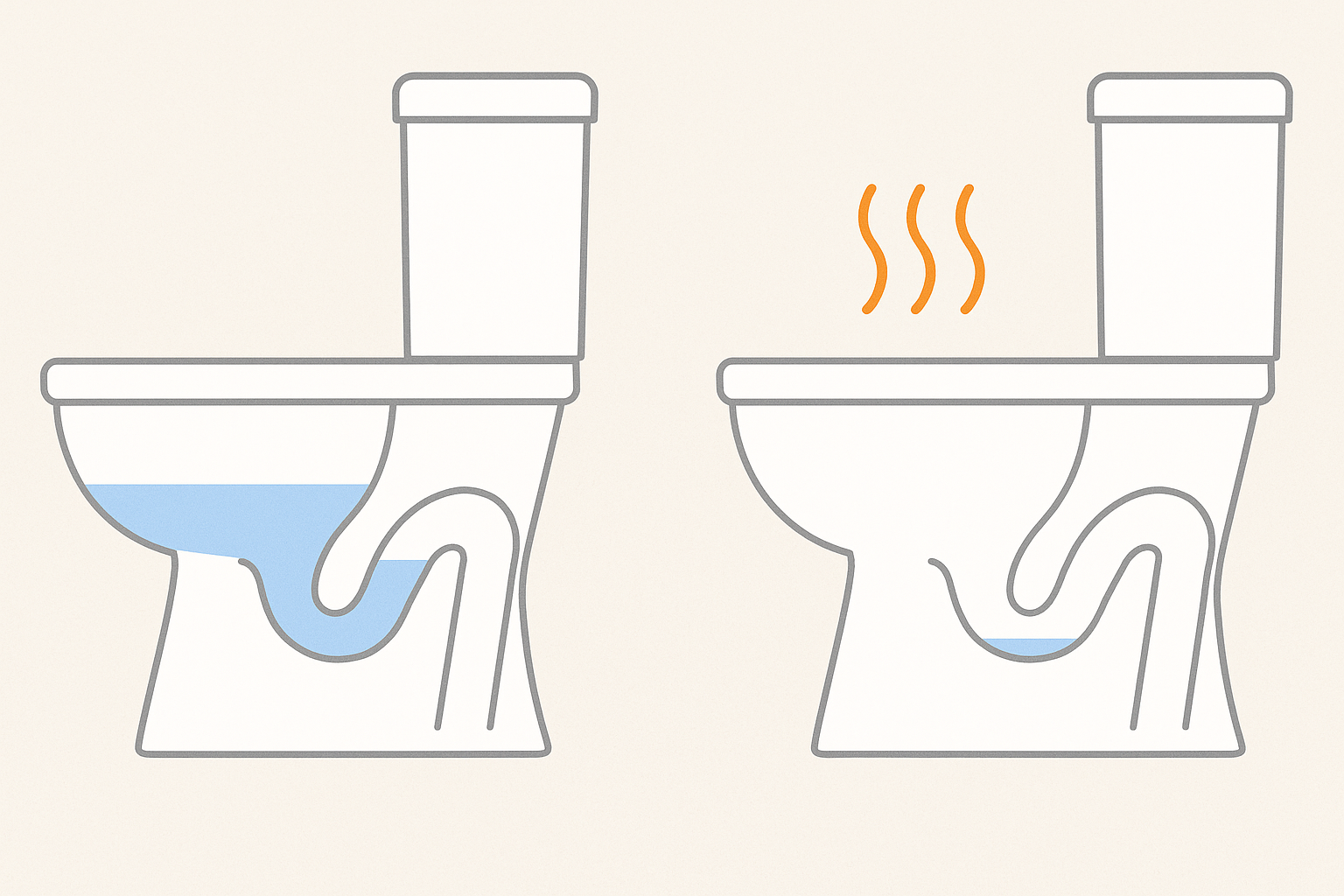

- 排水トラップの水が減って、下水臭が逆流する

特に最後の排水トラップの乾燥は、においだけでなく虫の侵入にもつながるため要注意。

左が正常の排水トラップ(水で栓されている状態)。右が排水トラップの水が少ない状態(下水と空間がつながってしまっている)。

左が正常の排水トラップ(水で栓されている状態)。右が排水トラップの水が少ない状態(下水と空間がつながってしまっている)。トイレのにおい原因まとめ

- 換気不足

- 見えない汚れ

- 排水管のにおい、湿気によるカビ

においを解消したいなら、まずは“何のにおいか?”を見極めること。

「とりあえず芳香剤」でごまかしても、原因を断たない限り、また同じにおいが出てきます。

次は、においをしっかり断つためのステップを見ていきましょう。

においの原因対策のための2ステップ

においをしっかり消したいなら、

「香りでごまかす前に、まずにおいの元を知る」ことが大切。

ここでは、誰でも今すぐ始められる2つの基本ステップを紹介します。

ステップ1:まずはにおいの元を除去

①壁・床・便器の外側まで掃除(見えない尿ハネ対策)

壁・床・便器の外側や蓋の付け根まで掃除を徹底するのが基本。

ただし、ここで注意したいのが「洗剤の種類」です。

アンモニア臭が気になるトイレまわりには、酸性の性質を持つ素材(クエン酸など)を使うと、清潔感のある状態を保ちやすくなります。

アルカリ性でこすっても、においが残るなんてことも…

特に床・便座の裏・便器の縁の内側は汚れが残りやすいので注意!

ラベルに「弱酸性」と書いてあるものを選んでください。(手荒れに注意!)

②換気扇を定期的に掃除&使用習慣化

湿気によるカビやにおいがこもってしまう原因は換気不足であることが多いです。

私は常に換気扇が回っている状態にしています。

また、ほこりが溜まりやすいためこまめな掃除が必要です。

でも、掃除が面倒な人には「ほこりとりフィルター」を貼ることをおすすめします。

ほこりが溜まったら張り直すだけなのでとっても楽に掃除ができます!

③排水トラップ(封水)に水があるか確認

トイレに水が溜まっていない場合、配管のつまりや器具の故障、建物に問題があることが多いです。

配管のつまりが見られない場合は、一度管理会社などに確認をとるようにしてください。

④トイレ用ブラシの洗浄

見逃せないのが、使い終わったトイレブラシの放置。

水分が残ったまま容器に戻すと、湿気や汚れがたまる → においの元になりかねません。

週1回程度で洗浄・乾燥する、または使い捨てタイプを検討するのも◎。

ステップ2: においが残らない空間を作る

掃除しても時間が経てばまたにおいは出てくる。

だからこそ、“においの元がない状態をキープすること”がカギ。

①換気扇を常につけた状態にしておく

湿気がこもると、におい・カビ・雑菌の温床に。

換気扇は「トイレ使用後だけ」では不十分です。

②床・壁用消臭スプレーを仕上げに使う

掃除のあとに床や便器周辺、壁などにシュッとスプレーするだけで、

空間を心地よく整えるサポートをしてくれます。

【おすすめアイテム】

【補足】置き型芳香剤・消臭剤の置き場所は?

置き型の芳香剤・消臭剤を使う場合は置く位置も重要です。

芳香剤の場合

香りは空気よりも重い成分が多いため、上から下に降りていきます。

そのため、においを広げたい場合は、高い位置に置くと香りがしやすいです。

消臭剤の場合

嫌な臭いもまた、空気よりも重いことが多く、下にたまっていってしまいます。

そのため、消臭剤は低い位置に置く、においの元の近くに置くことが重要です。

トイレのにおい対策に!タイプ別おすすめ消臭グッズ

トイレのにおい対策アイテムにはいろんなタイプがあります。

ここではそれぞれの特徴、どんな人・どんな空間に向いているかを簡単にご紹介します。

置き型タイプ|お手軽な定番消臭グッズ

| 特徴 | においが発生しやすい場所に設置して、一定期間じわじわ香りや成分を放出するタイプ |

|---|---|

| メリット | 置くだけでOK・手間がかからない |

| デメリット | 香りに慣れやすく、効果が薄く感じることも |

| 向いている人 | 「とにかく手間をかけたくない」「来客用の整え感が欲しい」人 |

スプレータイプ|即効性重視派に

| 特徴 | 使用後や掃除の後など、気になるタイミングで空間に吹きかけるタイプ |

|---|---|

| メリット | すぐ香る・すぐ消える/好みで調整可能 |

| デメリット | 継続性はない/噴霧が面倒と感じる人も |

| 向いている人 | 「自分で調整したい」人向け |

スタンプ型(ジェル型)|使用するたびにきれいが保てるタイプ

| 特徴 | 便器内に直接スタンプして、流すたびに香りと汚れ防止 |

|---|---|

| メリット | 流すだけで手間なく清潔をキープできる/見た目もすっきり |

| デメリット | 香りの持続性は場所によって異なる/好みが分かれることも |

| 向いている人 | 掃除をもっと手軽にしたい人/来客前のトイレに安心感を持たせたい人 |

どれを選ぶ?ざっくり比較表

| タイプ | 即効性 | 持続性 | 向いてる人 |

|---|---|---|---|

| 置き型 | △ | ◎ | 手軽に始めたい人 |

| スプレー | ◎ | △ | 自分で調整したい人 |

| スタンプ型 | ○ | ○ | 掃除をもっと手軽にしたい人 |

香りに敏感な人や“自然派”の方へ|アロマを使ったにおい対策

市販の芳香剤の香りが強すぎて苦手…という方も多いはず。

そんなときは、自然由来の香り=精油(エッセンシャルオイル)を使った方法がおすすめです。

また、一部の精油については、抗菌作用に関する研究報告もあります。

👇アロマオイルの抗菌についての研究一例🌿

酢酸リナリル単独では抗菌活性をほとんど示さないが,リナロールと混合される

ことによって,その抗菌活性を向上させる可能性が示唆された.

ここでは、手軽に始められて、香りの強さも調整しやすい方法を3つご紹介します。

トイレットペーパーの芯に精油を垂らす

最も手軽で、香りの強さを自由に調整できる方法です。

使い方

-

トイレットペーパーの芯(内側)に、精油を1〜2滴垂らす

-

芯にしみこんだ精油が空気中に拡散し、ほんのり香る空間に

🌿おすすめ精油例:

-

ペパーミント:すっきり清潔感

-

ラベンダー:リラックス感とやさしい香り

-

ティートゥリー:空間を整えるクリア系

アロマストーンを使う方法

火も電気も使わず、安全でおしゃれに香りを取り入れたい人向け。

やり方

-

小皿やトレーにアロマストーンを置く

-

上から精油を1〜5滴垂らして自然に香らせる

ストーンは水分を含まず精油だけを吸収するので、

トイレのような湿度がある空間でも安心して使えます。

👉【見た目もおしゃれに香りを楽しめる!アロマストーン】

重曹+精油の手作り消臭パウダー

ナチュラル素材×リユース派にも人気のDIYレシピ。

材料

-

重曹:大さじ3(消臭・吸湿効果)

-

精油:5〜10滴(好みで調整)

作り方&使い方

-

空き瓶や紙コップに重曹を入れる

-

精油を垂らしてよく混ぜる

-

フタに穴をあける or ガーゼなどで覆って設置

市販品とアロマオイルの“いいとこどり”|薬剤師の私が実際にやっているにおい対策

市販品とアロマ“どちらか”ではなく、“一緒に使う”のがいちばん快適。

私が実際にやっている「無香料の消臭剤 × アロマオイル」の使い方を紹介します。

掃除後に使う“無香料消臭スプレー+精油”の合わせ技

手順はとてもシンプル

-

トイレ掃除を済ませる

-

無香料タイプの消臭スプレーを壁や床にスプレー

-

トイレットペーパー芯に好きな精油を香らせる

- トイレットペーパーを替えるたびに香りを変えられる

- 掃除が簡単無香料スプレーは“すぐ消える”から、精油の香りを邪魔しない

- 香りを「自分で調整できる」から、香り酔いや香害の心配も少ない

特に消臭剤は、アロマのいい香りまで消してしまうことがあるので、効果時間の短いスプレーを使用しています。

無香料なら香りが混ざる心配もないので、この組み合わせでトイレを良い香りに保っています🌸

👉私が実際に使っているトイレ掃除アイテムはこれ!

▶初心者向け、アロマオイルの簡単な使い方4選

▶初心者向け、初めての精油の選び方

▶初心者向け、アロマと香りの始め方まとめ

まとめ|においケアは“香らせる”前に“断つ”ことから

トイレのにおい対策は、

ただ「いい香りを足す」だけでは根本的な解決になりません。

まずは、においの原因を知ること。

そして、においを発生させない空間づくり。

そのうえで、自分の心地よさに合わせて香りを“添える”のが理想の流れです。

-

においの原因を見極めて断つ(掃除・換気・封水チェック)

-

においを発生させにくい空間に整える

-

香りを使うなら、精油や無香料タイプと組み合わせて自分好みに

最後に:試してみるなら“ひとつだけ”でもOK

全部を完璧にやろうとしなくても大丈夫。

まずは「無香料スプレーを変えてみる」「ペーパー芯に精油を1滴垂らす」…

そんな小さなことからでOKです。

においのストレスが軽くなると、トイレという空間も

ただの「生活空間」から「整える場所」に変わっていきます。

ぜひこの記事を参考にしてみてください。

▶初心者向け、アロマオイルの簡単な使い方4選

▶初心者向け、初めての精油の選び方

▶初心者向け、アロマと香りの始め方まとめ