・1/fの揺らぎとは?

・アロマとキャンドルの相性

・アロマキャンドルの使い方と注意点を徹底解説

癒し空間を作る際によく使われるアロマキャンドル。

マッサージの店、サロン、ホテルなどリッチで落ち着いた雰囲気のところによく置いてあります。

それらの店でどうしてキャンドルが使われるかあなたは知っていますか?もちろん、インテリアとしてもキャンドルは優秀で、見た目だけでもおしゃれに見えます。でも他にも特徴があるんです。

実はアロマキャンドルの炎の揺れは”1/fのゆらぎ”という穏やかな雰囲気を作る変わった特徴を持っています。この変わった特徴とアロマの香りで、雰囲気も優雅に演出することができるのです。

ところで”1/fのゆらぎ”って何?という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は香りが好きで、アロマテラピー検定の資格まで取った薬剤師のおシロがアロマキャンドルについて解説します。

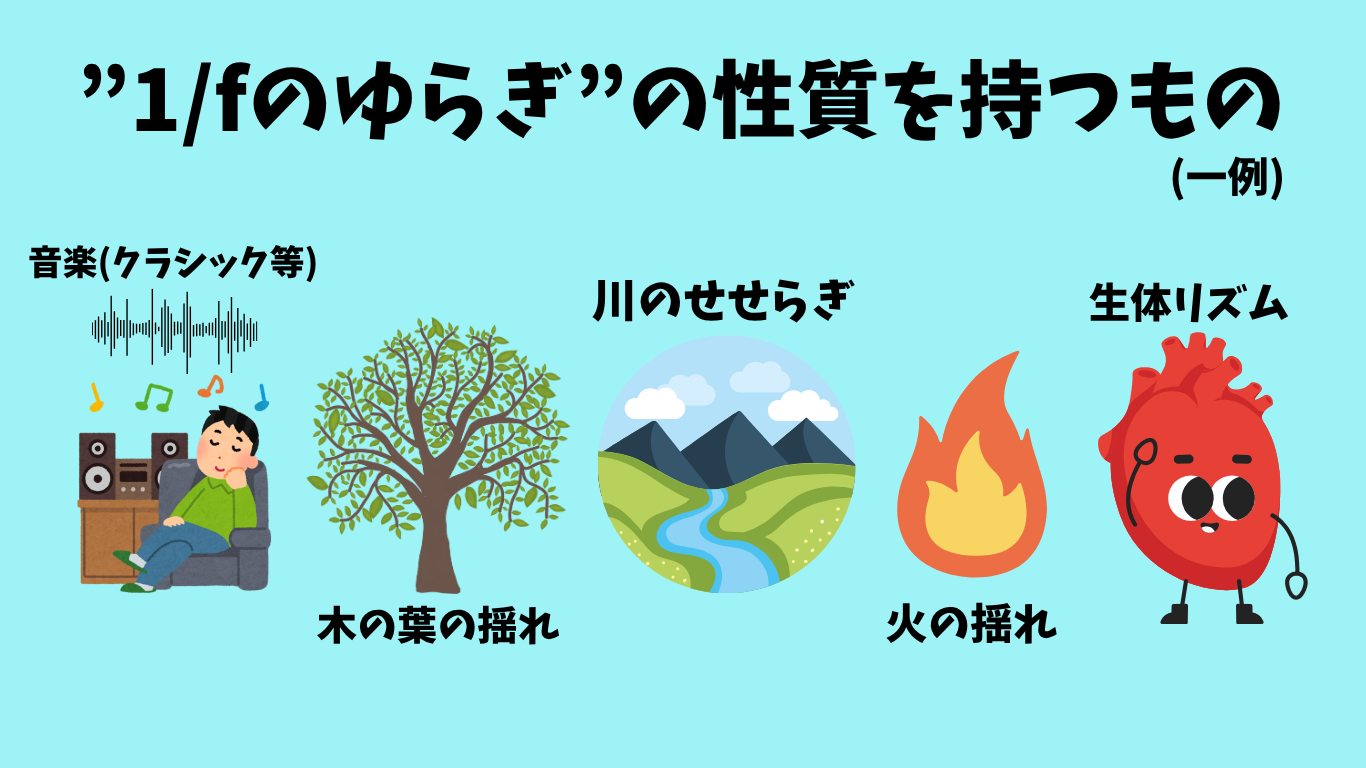

1/fのゆらぎとは

規則的すぎず、不規則すぎない、ちょうどいいリズムの揺らぎのこと。

例えると、自然界の音や動きとして風、川のせせらぎ、木漏れ日、ろうそくの炎などに多く見られる予測ができない揺れです。川の水の流れや、山で葉っぱが揺れているのを見ると心地よく感じませんか?

その心地よさはどうして感じるのかを見てみましょう。

1/fゆらぎは人間の生体リズムによく似ている

実はこの1/fのゆらぎは人の呼吸や脳波、心拍などのリズムにもみられます。

そのため、このリズムを見たり聞いたりすると心地よく感じやすく、集中力や人の脳や心を穏やかな状態に導くという研究がされています。

音楽にもこのゆらぎを使用したものが多く見受けられます。

特にヒーリングミュージックやクラシックに多いです。これらを聞きながら勉強すると良いといった話も一度は耳にしたことがある方もいると思います。

アロマキャンドルの揺れも”1/fのゆらぎ”

アロマキャンドルの炎のゆれもこの心地の良いリズムをもっています。

マッサージやホテル、レストランなど、ゆったりとした空間や時間を演出したい場合にはよくキャンドルが使用されているのはそのためです。

私もアロマキャンドルの炎の揺れを見ていると、ついぼーっと見続けてしまいます。

アロマの香りとキャンドルの相性

熱で香りが程よく拡散される

アロマキャンドルは、火によって精油や香料がゆっくり温められることで、香りが空間全体にやさしく広がります。電気式ディフューザーとは異なり、急激な拡散がなく、鼻への刺激が比較して少ないのが特徴です。

また、ゆっくりと揮発していくので、精油に含まれるトップ~ミドルノートの成分が段階的に感じ取れるため、香りの変化を楽しみやすいです。

嗅覚と視覚で感覚へのアプローチが多くなる

アロマキャンドルは人間の感覚の2つを刺激する数少ないアイテムです。

複数の感覚が同時に刺激されると、脳はその体験を「印象深い記憶」として強く残す性質があります。

一人で落ち着いた時間を楽しんだ時の気持ちや、大切な人と一緒にいる時間を記憶として残りやすくしてくれます。思い出作りにも一役買ってくれるアイテムです。

アロマキャンドルがおすすめの理由

アロマキャンドルはインテリアに使えるおしゃれなものも多く、香りも様々です。

見た目で選んでもいいし、好きな香りを選んでも◎。

お手軽に使える

アロマキャンドルは火をつけるだけで楽しむことができます。

お香のように燃えカスが出たり、ディフューザーのように掃除や水の補充も必要ないところがおすすめ理由の一つです。

また、最近では火を使わないアロマキャンドル用のライトなども販売しているので、火を使いたくない方でも使用することができます。

時間換算するとコスパも◎

アロマキャンドルは値段や大きさ、香りも様々です。

ブランド品として高いものもありますが、その分香りの拡散や燃焼時間などが長く設定されています。

ブランド品では1時間換算で160円~300円ほどになります。

たとえば、私が使用しているイソップのキャンドルは300gで燃焼時間はおよそ60時間です。計算すると1時間あたり246円で楽しむことができます。

場所や時間によって切り替えができる

置く場所や使う時間で香りを変えることで、気分のスイッチ変わりに使用することができます。

このような特徴は習慣化や儀式などにぴったり!日本ではお寺などでお香や火が使われたり、海外では教会にキャンドルがよく置かれていますよね。

お香のにおいで「お寺に来たんだ」って気持ちの切り替えができるのと同じように、自分の生活習慣の中でも、香りを気分のスイッチにすることができます。

特に勉強やおうちでのお仕事などの時にすっきりするハーブの香りでやる気を上げるといった使い方ができます。

アロマキャンドルの種類

原料の違いによる種類

ワックス(ロウ)の違いによって特徴が異なります。原料ごとに香りの混ざり方、香りの拡散に違いが出てくることもあります。

ソイキャンドル(大豆由来)

- 特徴:ススが出にくく、空気を汚しにくい。燃焼時間が長い。

- 香りの拡散:ややマイルドで、ゆっくり香る。

- メリット:大豆を使っていて環境に優しい。香りが長持ち。

- デメリット:表面がでこぼこしやすい。温度管理が難しい。

パラフィンキャンドル(石油由来)

- 特徴:市販品で多いタイプ。香りが強く出やすい。

- 香りの拡散:早く香る・はっきり香る。

- メリット:価格が安く手に入りやすい。扱いやすい。

- デメリット:ススが出やすく、有害物質が出ているといった研究も。

ビーワックスキャンドル(蜜蝋)

- 特徴:ほんのり甘い自然な香りがある。空気清浄作用があるとされる。

- メリット:密蜂がつくる天然成分のため、比較的刺激が少ない。ススが少ない。

- デメリット:自然由来のため価格が高め。固くて加工しにくい。

形状・容器の違いによる種類

グラスキャンドル

- 容器に入っていて、溶けたロウが流れず安全。

- インテリア性が高く、おしゃれに見える。

ピラーキャンドル(円柱型)

- 太くて背の高い容器に入っていないタイプ。芯が複数ある場合もある。

- 香りよりも見た目重視のことが多い。

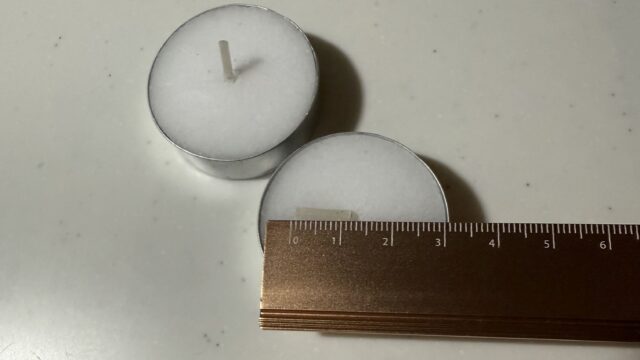

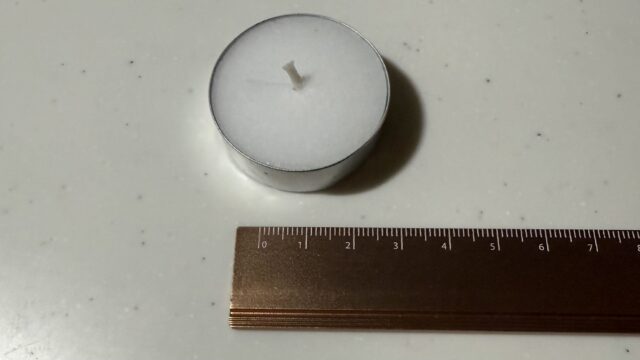

ティーライトキャンドル

- 小さくて安価。アロマウォーマー用にも使われる。

- 香りは弱めなことが多い。

ジェルキャンドル

- 見た目が涼しげで、透明感がある。

- 精油との相性はあまり良くない。

アロマキャンドルのお手入れ方法

芯の長さは5~6㎜にそろえる

芯が長すぎると、炎が大きくなりすぎてしまったり、燃えた後ススになって汚れやすくなってしまいます。

ハサミでもよいので、少し長そうだと思ったら思い切って少し切って整えてあげましょう。短くし過ぎると、逆に火が小さくなってうまくロウが溶けなくなってしまうので注意!

専用のアイテムなどもありますが、私は普通のハサミで切っています。

↓

短時間でつけたり消したりを繰り返さない

短時間でつけたり消したりを繰り返すと、真ん中だけ溶けて行ってトンネルのように穴が開いてしまいます。表面がある程度溶ける1時間~2時間を目安に使うのがきれいに使うコツです。

また、長時間の使用は容器の劣化につながるため、途中で一度火を消して冷ました後にまた使用するようにしましょう。

火を消すときはロウに沈める

火を消すときに息で吹き消すと、ロウが飛び散ったり、ススや煙が出やすくなってしまいます。火の先をロウに沈めると煙も出ずに消すことができます。消した後に、芯は元の位置に戻しましょう。

火を消すのにも専用のアイテムが存在しますが、他のもので代用もできます。私はピンセットを使って消しています。

アロマキャンドルを使うときの注意点

直射日光や高温多湿に注意

香料が飛んでしまったり、ロウの変質につながる可能性

蓋を活用する。蓋をして、香料の揮発を防ぐ。ほこり除けにも

火のそばを絶対に離れない

無人での使用は禁止。

カーテン、紙、本、衣類など可燃物の近くでは絶対に使わないこと。

子どもやペットの手の届かない場所に

思わぬ事故(倒す、誤飲、火傷)を防ぐため、手が届かない安定した場所に置く。

また、妊娠中・乳幼児・ペットがいる家庭では成分に注意が必要です。特に小さなペットは香り成分を体で分解できないことがあるため、同じ部屋で使用しないようにしましょう。ほかの部屋で使用したとしても、必ず換気を行いながら使いましょう。

安定した耐熱性のある場所で使用

ガラスや陶器などの耐熱皿を敷くのがおすすめ。

熱で家具やテーブルが変形・焦げることもあるので要注意。

まとめ:アロマキャンドルで自分だけの”癒し空間”を

時には癒し空間を、時にはエレガントな雰囲気を作り出してくれるアイテムです。見た目や香りも好きなものを選んで楽しむことができます。注意点や少しのお手入れが必要ですが、それらを含め”キャンドルを育てる”のも愛着がわいて、気分転換につながります。

何よりも火をつけるだけという簡単さがおすすめの理由です。使ってみるとなんだか自分がおしゃれなことをしている気がします(笑)ギフトとしても選びやすいアイテムです。

安くて小さなものからでも始めることができるので、試しに使ってみてはいかがでしょうか。

1/f noise: a pedagogical review.

Edoardo Milotti

Dipartimento di Fisica, Università di Udine and I.N.F.N. – Sezione di Trieste

Via delle Scienze, 208 – I-33100 Udine, Italy